한 로봇의 서글픈 삶, 그 속에 묻어난 로봇 철학

※ 편집자주.

영화와 과학기술은 서로의 발전에 많은 영향을 미쳐왔습니다. 영화 속 미래기술이 현실의 과학기술자들에게 영감을 주기도 하고, 과학자들의 첨단 연구결과가 새로운 영화 탄생에 모티브가 되기도 하지요. 영화를 좀 더 자세히 분석해 보는 일은 과학의 발전에도 분명 큰 가치가 있다고 믿습니다.

동아사이언스는 이런 의미에서 새로운 고정 코너를 준비했습니다. 먼저 가까운 미래에 가장 큰 조명을 받을 것으로 기대되는 로봇기술부터 시작합니다. 수많은 영화 속에 등장하는 로봇이 과학기술적으로 어떤 의미가 있는지, 어떤 점은 비현실적인 그저 공상(空想)의 설정인지를 짚어주는 ‘영화 속 로봇 이야기’를 월 2회 독자 여러분들께 소개합니다. 많은 관심 바랍니다.

“로봇 영화요? 당연히 ‘바이센테니얼’ 맨이죠.”

지금까지 로봇이 등장한 영화는 헤아릴 수 없이 많다. 그 수많은 영화 중에는 완성도나 작품성이 뛰어난 것들도 분명 여럿 있다. 그럼에도 기자는 ‘가장 기억에 남는 로봇 영화’를 꼽으라는 질문을 받으면, 스스럼없이 2000년 개봉됐던 영화 바이센테니얼맨을 꼽곤 한다.

바이센테니얼(Bicentennial)은 ‘200년 주기’라는 뜻. 우리 말로 하면 ‘200살을 맞은 사나이’ 정도의 뜻이 될까. 사람이 200년을 살 수는 없으니, 현실적으로 영화에 등장하는 주인공 로봇이 200년 삶을 살았다는 뜻임을 쉽게 짐작할 수 있다.

이 영화의 원작 소설은 세계적 SF 작가 아이작 아시모프가 1970년대에 쓴 ‘바이센테니얼 맨’이다. 아시모프는 이 소설로 1977년 휴고상 중편부문, 1976년 네뷸러상 중편부문 상을 수상했다. 즉 영화 바이센테니얼 맨은 1970년대 원작 소설을 1990년대에 영화화 한 것이다.

● ‘로봇의 법적 권리’ 처음으로 등장

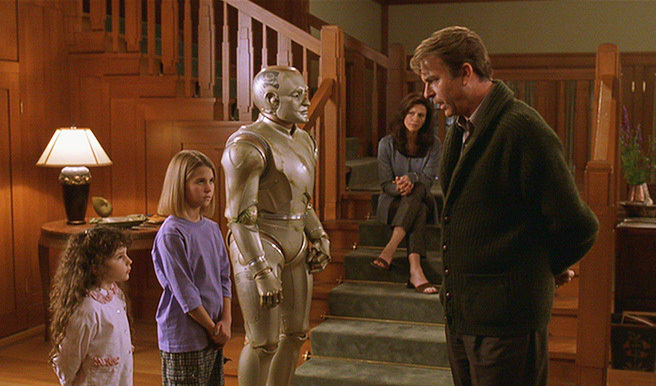

이야기는 미국 뉴저지 주를 배경으로, 한 남자가 가족을 위해 가사도우미 로봇 ‘NRD-114’을 구입하면서부터 시작된다. 가족들은 이 로봇에 ‘앤드류’라는 애칭을 붙여주고 함께 생활한다. 인간을 완벽하게 닮은 로봇을 지칭하는 ‘안드로이드’에서 따온 이름이다. 앤드류는 가사, 청소 등 모든 집안일을 완벽하게 처리한다.

영화에서 ‘이 정도의 미래라면 사람처럼 두 발로 걷고 가사일도 해 주는 서비스 로봇이 등장할 것’이라고 상정한 시기는 2005년이었다. 영화속 설정을 한참 넘어선 2018년 지금도 앤드류와 비슷한 수준의 인간형 로봇이 등장할 시기를 점치기는 어렵다. 작가는 기술의 발전 속도를 예측하는데는 실패한 셈이다.

하지만 이 작품에서 미래사회의 기술력은 부수적인 문제다. 영화나 원작 소설은 로봇의 구동 시스템이나 배터리 등 기술적 내용보다는 ‘자아를 가진 인간이 로봇이 인간사회에서 살아가면 어떤 일이 생길까’에 대한 고민에 방점을 찍고 있다. 그 중 일부는 지금 생각해보아도 놀랍도록 진보적이다.

이 영화에서 가장 주목할 만한 것은 로봇의 ‘권리’ 부분이다. 만약 로봇이 사람처럼 창작 활동을 하게 된다면, 로봇은 그 작품을 돈을 받고 팔 수 있을까. 로봇은 자신이 만든 발명품에 특허를 내고 지적 재산권을 행사할 수 있을까. 인간처럼 은행구좌를 개설하고, 돈을 모을 수 있을까.

사람들이 이 개념을 본격적으로 고민하기 시작한 건 인공지능 연구가 화두가 된 2010년대의 일이다. 바둑 인공지능 알파고, 의료용 인공지능 왓슨 등이 개발되며 인공지능 연구는 현재 큰 관심을 끌고 있다.

사람들은 법적 대응책 마련에도 나서고 있다. 유럽연합(EU) 의회가 2017년 1월 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 의회에서 인공지능 로봇의 법적 지위를 ‘전자인간(electronic personhood)’으로 지정하는 결의안을 찬성 17표, 반대 2표, 기권 2표로 통과시킨 사실도 당시 화제가 됐다. 아직은 기술이 불완전하지만, 조만간 등장할지 모를 인공지능 로봇의 처우 방법을 국가 차원에서 제시한 것이다. 이 결의안은 로봇의 법적 지위와 개발 조건, 활용 방안 등에 대한 기술적, 윤리적 가이드라인도 포함하고 있다.

당시 EU는 ‘로봇도 인간처럼 재산권을 행사할 수 있다’고 못 박았다. 로봇은 사람이 비용을 치르고 거래할 수 있는 제품이지만, AI를 갖춘 로봇도 일정한 권리를 갖고 행동할 수 있도록 했다. 인간과 비슷한 권리를 일부 가지고 있지만, 그 활동은 주인에게 종속적인 존재, 즉 AI를 인간을 위해 봉사할 수 있는 ‘노예’ 계급으로 구분했다.

물론 살아있는 사람이 아닌 존재가 재산권을 행사하는 개념은 이미 과거부터 존재했다. 법적인 인격체, 즉 ‘법인’이 대표적이다. 우리 사회에선 법인을 통제하는 경영진을 믿고 법인에 인간의 권리를 준다. 이처럼 로봇도 소유주가 책임을 진다면, 스스로 판단하고 행동할 수 있는 권리를 행사할 수 있게 배려했다고도 해석할 수 있지 않을까.

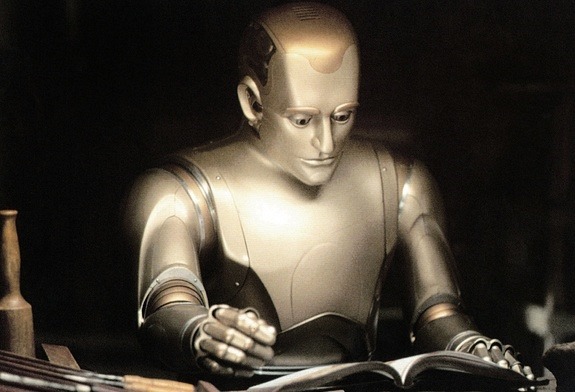

이런 개념은 앤드류의 재산권 행사와 닮은 점이 크다. 영화에서 앤드류는 기계이지만 각종 목공예품, 시계 등을 만들어 판다. 처음에는 주인의 배려로 구좌를 개설했고, 독립적으로 재산을 확보할 권한도 얻어내는 장면이 나온다. 후반부엔 새로운 인공장기 시스템을 비롯해 다양한 발명품을 개발해 의료와 과학 발전에도 공헌하고 큰 재산도 모은다. 이렇게 앤드류는 로봇으로서 누릴 수 있는 모든 권리를 가진 듯 했지만 계속해서 스스로를 ‘인간’이 되게 해 달라고 주장한다. 수명이 제한적이지 않으면 인간으로 보기 어렵다는 지적을 받아들이고, 스스로를 개조해 늙어간다. 그리고 그는 마침내 최후의 권리인 ‘인권’을 얻는다. 영화의 막바지에, 그는 마침내 법적으로 완벽한 인간이 되어 숨을 거둔다.

최근 현실에도 비슷해 보이는 사례가 있긴 했다. 사우디아라비아 정부가 2017년 10월 인공지능 로봇 ‘소피아’에게 시민권을 부여하기도 했다. 사람이 아닌 로봇이 시민권을 받은 사례는 처음이다. 이를 놓고 사회 각계에서 ‘로봇에게 과한 권리를 준 것’이라고 주장하는 목소리도 들린다. 하지만 이는 로봇이 받은 권리가 ‘인권’이 아닌 ‘시민권’이라는 점을 간과한 것이 아닌가 여겨진다. 로봇으로서 시민의 권리를 얻은 것과, 인간으로서 인격을 존중받는 것은 전혀 다른 개념이기 때문이다.

● 로봇에게 ‘지적 호기심’ 생겨날 수 있을까

영화 ‘터미네이터’로 대표되는 일부 영화들은 로봇기술의 발전이 우울한 암흑사회(디스토피아)를 만들어 내는 미래를 묘사하고 있다. 인공지능의 발전이 인류에 위협이 되리라 예상한 것이다.

이와 달리 바이센테니얼 맨에 등장한 앤드류는 인간 이상으로 뛰어난 존재이지만, 죽는 그 순간까지 철저하게 인간에게 봉사하는 존재, 인간을 위해 존재하는 로봇으로 묘사된다. 인간을 돕는다, 인간을 해치지 않는다는 로봇의 절대 명제를 철저하게 지키는 존재다. 이 영화의 백미 중 하나로 명배우 고 로빈 윌리엄스가 주연을 맡아 앤드류의 성실하고 착한 모습을 차분하고 잔잔하게 표현해 냈다는 점도 꼽고 싶다. 그의 연기가 앤드류의 착하고 선한 모습을 한층 부각시켜 영화 내내 애잔한 느낌을 준다.

영화 속에서 앤드류는 누군가 일을 도와 달라고 하면 ‘One is glad to be of service (봉사는 제 기쁨이지요.)’라고 말하곤 한다. 그는 자신을 인간이 되게 해 달라고 여러 차례 법원에 탄원을 내지만, 그럼에도 ‘당신은 인간이 될 수 없다’는 판결을 받는다.

씁쓸한 표정으로 재판장에서 내려서면서도 그는 여전히 ‘봉사는 제 기쁨이지요’라고 말한다. 기자에게는 이 말이 ‘나는 아직 로봇이니 당신들의 명령을 듣겠다’는 서글픈 외침으로 읽혔다. 이 장면을 보며 애잔함을 느낀 관객들도 분명 많았을 것이다.

앤드류가 가진 인공지능은 인간처럼 자아를 가진, 가장 높은 수준의 ‘강(强) 인공지능’으로 구분할 수 있다. 주인과 자신을 구분하고, 자신이 어떤 일을 하면 되는지를 판단해 낸다. 이런 로봇이 인간에게 반발하기 시작하면 통제가 불가능해진다. 로봇 디스토피아 사회를 우려하는 영화들은 이런 관점에서 만들어진다.

로봇이 강인공지능을 가질 수 있느냐 여부는 과학적으로 전혀 불가능한 설정은 아니다. 인간이나 고등동물의 몸도 잘 만들어진 생체시스템으로 해석할 수 있으니 인공적으로 만들지 못할 까닭은 없기 때문이다.

어떻게 그런 지능을 만들었는지 영화 속에서 명백한 설명은 없다. 다만 별도의 ‘양전자 두뇌’를 가지고 있다는 설정이 있는 것으로 보아, 현대에 인기를 끌고 있는 ‘딥러닝’이나 ‘강화학습’ 종류의 인공지능 시스템과는 전혀 다른 것으로 보인다. 이 경우 먼 미래에 로봇에게 자아가 생길 개연성은 안고 있기 때문에 전혀 허황된 설정은 아닌 셈이다.

영화에서 앤드류의 가장 큰 특징은 단순히 자아만 가진 것이 아니라, 인간처럼 전혀 새로운 것을 만들어 낼 수 있는 능력, 즉 ‘창의성’을 가지고 있다는 점이다. 하지만 영화를 보면서 가장 석연치 않게 생각했던 부분은 앤드류가 창의성을 갖게 된 계기다.

영화에선 로봇 제작 과정에 소량의 마요네즈가 신경회로에 들어갔기 때문인 걸로 묘사되는데, 상식적으로 전자회로에 불순물이 들어갔다고 더 높은 지능을 갖게 된다는 건 개연성이 너무도 낮아 억지로 여겨졌다.

아시모프 역시 이런 부분에 대한 설명을 ‘양전자 두뇌의 오류’ 정도로 설명하고 있다. 그의 작품에는 인간이 양전자두뇌를 만들었지만, 인간조차 그 복잡한 기능을 모두 알고 있지 못해 소동이 일어나는 경우가 많이 등장한다.

앤드류가 창의성을 가진 이유를 어떻게든 이해해 보려면 어떤 가정을 해야 할까. 먼저 △앤드류와 같은 NRD 시리즈 로봇은 본래부터 높은 수준의 인공지능을 갖고 있고 △제작사가 문제 소지를 차단하기 위해 추가회로를 설치하고 판매 가능한 수준까지 로봇의 지능을 낮추었고 △제작상의 실수로 이런 추가회로가 고장나 본래(?) 능력을 발휘하게 됐다고 한다면 억지로라도 이해할 수 있지 않을까. 하지만 이럴 경우 앤드류 제작사가 그 원인을 손쉽게 찾아낼 수 있어야 앞뒤가 맞는다. 영화에선 제작사도 그 원인을 알지 못해 로봇을 반환하라고 실랑이를 벌이는 모습이 나온다.

● 로봇의 삶과 권리, 고뇌를 그린 서사시

영화 바이센테니얼 맨은 로봇으로 태어나 인간으로 죽어간 한 존재의 일생을 담담하게, 서정적으로 담아냈다는 점, 그 하나만으로 적잖은 가치를 지닌다. 인간의 사회 속에 ‘인간 이상으로 똑똑한’ 로봇이 들어온다면 어떤 일이 벌어질까. 그 로봇은 인간처럼 권리가 필요하고, 인간 사이에서 갈등하지는 않을까.

원작자 아이작 아시모프의 작품엔 이런 고민이 녹아있는 경우가 많다. 영화 ‘에이아이(AI)’의 주인공 로봇도, ‘아이 로봇’에서도 비슷할 설정이 자주 나타난다. 무엇보다 로봇도 권리가 필요하다는 개념을 그가 1970년대 소설에서 고민하고 작품으로 내놓았다는 점이 놀랍게 다가온다.

많은 사람들이 ‘로봇의 권리’를 고민하기 시작한 것은 불과 수년 사이의 일이다. 이 영화를 다시금 보려는 사람들에겐 오늘날 이야기하는 로봇의 권리와 아시모프가 1970년대에 생각했던 로봇의 권리가 어떤 점에서 같고, 어떤점에서 비슷한지를 비교해 보는 것도 색다른 시각이 될 것이다. 그것만으로도, 이 오래된 영화 한 편을 다시 볼 가치는 충분하지 않을까.

[전승민 기자 enhanced@donga.com]

'인공지능' 카테고리의 다른 글

| 외국인이 말 걸어도 걱정 마세요…언어장벽 깨는 통역앱 (0) | 2018.02.07 |

|---|---|

| [全기자의 영화 속 로봇②] 로봇 3원칙에 대한 고민… ‘아이로봇’ (0) | 2018.01.26 |

| [강양구의 지식 블랙박스] 'AI 스피커' 불러만 주면 척척 (0) | 2017.11.14 |

| "목소리 명령으로 메일 보내고 송금까지.. 앱은 점점 사라질 것" (0) | 2017.09.16 |

| [스크랩] 애플 시대가 가고 아마존 시대가 왔나 (0) | 2017.01.18 |