지난 5월 미국 언론은 영국의 스피커업체 바워스앤드윌킨스(B&W)를 인수한 미국 실리콘밸리의 벤처기업 에바오토메이션을 집중 조명했다. 1966년에 설립된 B&W는 오디오와 스피커에서 세계 최고 수준의 브랜드 가치를 인정받는다. 스티브 잡스가 애용했고, BMW 7시리즈에 장착되는 스피커가 바로 B&W다. 직원 45명의 스타트업이 1100명 규모의 회사를 사들인 건 인수합병(M&A)이 활발한 실리콘밸리에서도 드문 일이다.

여기에 들어갈 인수 비용 수천억원을 조달한 사람이 구태회 LS전선 명예회장의 장손 구본웅 포메이션8파트너스 대표다. 구 대표는 지난 2012년 스탠퍼드대에서 경영학 석사(MBA) 학위를 받은 뒤 귀국해 가업을 물려받는 대신 미국 실리콘밸리에서 벤처투자사를 설립하고, 이후 PEF(사모펀드) 분야로도 눈을 돌려 사업 규모를 키워가고 있다.

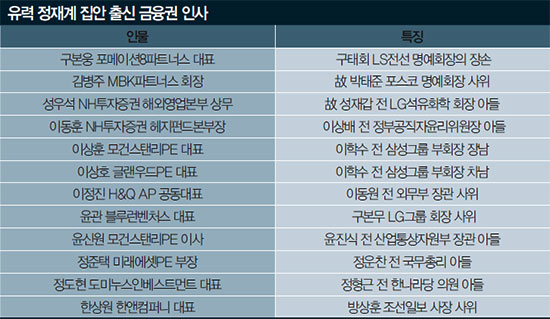

PEF를 비롯한 금융권에는 구 대표 외에도 재계나 정관계 유력 인사의 2세들이 곳곳에 포진해 있는 경우가 많다. 입이 딱 벌어지는 학력과 경력은 기본이고, 집안 배경을 업은 탄탄한 인맥과 정보력까지 갖춘 ‘금수저’들을 금융권에선 흔히 볼 수 있다. 그러나 금융기법이 갈수록 고도화되고 투자 업종도 세분화, 다양화되는 추세가 뚜렷해 든든한 배경을 등에 업은 ‘금수저’라 할지라도 전문성을 갖추지 못한다면 결국 도태되고 말 것이라는 지적도 나온다.

재계 명망가 자녀, PE업계 맹활약

▶금융권 CEO도 대물림

금융권에서 가장 흔한 ‘금수저’ 유형은 재계 유력 집안 출신이다.

대표적인 경우가 PEF 업계에서 맹활약 중인 이학수 전 삼성그룹 부회장의 장남 이상훈 모건스탠리PE 한국대표와 차남 이상호 글랜우드PE 대표다. 이상훈 대표는 지난 2011년부터 모건스탠리PE를 이끌며 외식 브랜드 ‘놀부’의 놀부NBG를 비롯해 모나리자, 쌍용C&B, 한화L&C 등 굵직한 M&A를 잇따라 성사시켜 주목받았다. 이상훈 대표 동생 이상호 대표도 2014년 NH PE와 동양매직을 약 3000억원에 공동 인수한 것을 시작으로 국내 5위권 시멘트 업체인 라파즈한라 인수를 성사시키는 등 두각을 나타내는 중이다.

故 박태준 포스코 명예회장 사위인 김병주 MBK파트너스 회장도 빼놓을 수 없는 ‘금수저’다. 김 회장은 미국 동부 해버퍼드칼리지와 하버드 경영대학원을 졸업한 뒤 골드만삭스를 다니다 씨티그룹 투자은행 부문인 살로먼스미스바니아시아로 자리를 옮겨 최연소 임원이 됐다. 이후 글로벌 사모펀드인 칼라일 한국대표로 한미은행 매각을 성공적으로 해내며 국내 금융권에서도 본격적으로 이름을 알렸다.

벤처캐피털(VC) 업계에서는 구본웅 대표의 행보가 눈에 띈다. 구 대표는 지난해 11월 국내 모바일 서비스 업체인 옐로모바일에 1억500만달러(약 1139억원)를 투자해 눈길을 끌었다. 구 대표는 유학 생활을 통해 쌓은 외국어 실력과 해외 인맥에 대기업 오너가 일원으로 누릴 수 있는 유무형의 자산이 든든한 버팀목이 됐다는 분석이다.

글로벌 벤처투자회사 블루런벤처스(BRV)의 윤관 대표는 구본무 LG그룹 회장의 장녀인 구연경 씨의 남편이다. 1998년 실리콘밸리에 설립된 블루런벤처스는 미국을 중심으로 유럽, 이스라엘, 인도 등에 진출해 초기 인터넷·모바일 창업투자를 주로 한다. 아시아권에서는 한국, 중국, 일본 등에서 사업을 벌이고 있다.

이 외에도 재계 고위 인사 혹은 금융권 CEO의 자제가 수두룩하다.

대를 이어 투신한 금융권 CEO 자제들도 다수다. 유상호 한국투자증권 사장, 장승철 전 하나금융투자 사장, 차문현 하나자산운용 사장의 자녀들은 모두 금융투자업계에 적을 두고 있다.

증권가 최장수 CEO로 잘 알려진 유상호 사장 딸은 외국계 증권사를 거쳐 PEF에서 투자 업무를 하고 있는 것으로 알려졌다. 장 전 사장의 아들은 외국계 증권사에서 파생상품 관련 부서에 몸담고 있으며 차 사장 딸도 국내 한 증권사 상품 개발 관련 부서에서 근무 중인 것으로 전해진다.

고위 관료·정치인 집안도 두각

▶증권사·PE 등 고루 포진

고위 관료나 정치인 집안 출신 자제도 금융권 금수저의 주류다.

NH투자증권 헤지펀드본부를 이끌고 있는 이동훈 본부장은 이명박 정권 시절 이상배 전 정부공직자윤리위원장의 아들이다. 이 전 위원장은 경북도지사와 총무처 장관, 서울시장, 제15∼17대 국회의원을 지냈다.

이 본부장은 주로 외국계 금융사에서 경력을 쌓았다. 1995년 LG투자증권에 입사해 국제금융팀, 인수합병팀을 거친 뒤 뉴욕법인에서 근무했다. 이후 그는 BNP파리바은행 홍콩지점(상무), 도이치투자신탁운용(상무), 로열뱅크오브캐나다(RBC) 홍콩지점(상무) 등을 거쳐 2010년 친정인 NH투자증권으로 와 6년 동안 ‘프랍트레이딩(proprietary trading)’을 총괄했다. 프랍트레이딩은 회삿돈으로 주식, 채권 등 다양한 자산군에 투자하는 것을 일컫는다. 시장 상황과 무관하게 절대 수익을 내야 하는 게 특징이다. 이 본부장은 지난 5년간(2010~2015년) 연 18% 안팎 수익률을 꾸준히 올렸다.

PEF업계에서는 정도현 도미누스인베스트먼트 대표와 이정진 H&Q AP 공동대표가 눈에 띈다.

정 대표는 정형근 전 한나라당 의원 아들. 2011년 5월 설립된 도미누스인베스트먼트는 설립 4년 만에 국내 사모펀드업계 다크호스로 떠올랐다. 이랜드와 함께 인수한 K-SWISS, KG그룹과 함께 인수한 이니시스(현 KG이니시스) 등 알짜 중견기업 인수에 재무적 투자자로 참여했을 뿐 아니라 지난해에는 해외 기업 투자에서도 두각을 보였다. 이정진 공동대표는 이동원 전 외무부 장관 사위다. 이정진 대표는 서울증권 부사장, 한일투자신탁운용·밸류퀘스트·리드코프 대표이사를 거치면서 운용 경험을 착실히 쌓았다.

최근 수십억원 사기·횡령 의혹에 휘말린 프로야구단 넥센 히어로즈의 이장석 구단주는 박정희 대통령 시절 경제개발 5개년 계획의 밑그림을 그렸던 故 이기홍 경제기획원 차관보의 아들이다. 그는 야구단 인수 전 센테니얼인베스트먼트라는 투자회사를 경영했다.

이외 정준택 미래에셋PE 부장은 정운찬 전 국무총리의 아들, 이주열 한국은행 총재 딸도 삼성증권에서 근무 중이라는 전언이다. 윤신원 모건스탠리PE 이사는 윤진식 전 산업통상자원부 장관 아들이며 한상원 한앤컴퍼니 대표는 방상훈 조선일보 사장의 사위다.

금융권에선 인맥이 곧 수익

▶리서치센터 인턴 경력 선호

유력 집안 자제들이 금융권에 진출하는 흐름은 국내뿐 아니라 해외도 마찬가지다. 특히 최근 자본시장이 빠르게 성장하고 있는 중국의 경우 PE업계에 정부나 공산당의 주요 간부의 자제들이 곳곳에 퍼져있다. 한 예로 장쩌민(江澤民) 전 중국 국가주석 손자인 장즈청(江志成)은 PEF인 보위캐피털을 이끌고 있으며, 원자바오(溫家寶) 전 중국 총리 아들 원윈쑹(溫雲松)은 뉴호라이즌캐피털이라는 사모펀드의 대표를 맡고 있다.

글로벌 투자은행들도 중국 사업을 위해 경쟁적으로 중국 고위 관료 자제를 채용해온 것은 공공연한 비밀이다. 앞서 미국의 최대 은행 JP모건체이스는 2013년 중국 고위층 자녀 특채 의혹과 관련해 미국증권거래위원회(SEC) 조사를 받았다.

유력 인사 자제들이 이렇듯 유독 금융권에 많이 포진한 이유를 업계에서는 크게 3가지로 해석한다.

무엇보다 금융업 자체가 여러 이해관계를 둘러싸고 소위 ‘갑을관계’로 얽혀 있어 구성원의 출신과 배경에 유독 예민한 것과 무관치 않다. 금융사는 기본적으로 대기업이 대출할 때의 예대마진이나 회사채 발행, 증자 등을 할 때 받는 수수료가 수익의 근간이다. 익명을 요구한 대형 증권사 관계자는 “채용 시즌이 되면 이름만 대면 알 만한 대기업 고위 임원의 자제가 특정 부서로 갈 것이라는 소문이 공공연히 나돈다. 회사 입장에서는 큰 수수료 수익을 안겨주는 기업의 눈치를 볼 수밖에 없다. 특별한 결격 사유가 없다면 정무적인 판단이 채용에도 영향을 미치는 것이 사실이다”라고 토로했다.

금융업이 회계나 컨설팅 등 유관 산업으로의 확장성이 뛰어난 점도 빼놓을 수 없는 요인이다. 유력 대기업 오너가 자제라 하더라도 가업에 처음부터 발을 들이기보단 금융업에서 거시경제와 돈을 바라보는 안목을 키워둔다면 차후 경영 승계에 도움이 될 수 있다. 롯데그룹이 대표적인 경우다. 롯데가(家)는 아버지 신동빈 회장에 이어 외아들 시게미쓰 사토시(한국명 신유열) 씨도 일본 노무라증권에서 경영수업을 받고 있다. 신동빈 회장은 1981년부터 1988년 2월까지 일본 노무라증권 런던 지점에서 일하며 글로벌 금융 감각을 키웠다. 구자열 LS그룹 회장의 외아들 구동휘 LS산전 부장도 옛 우리투자증권 IB본부를 거쳤다.

이런 배경에서 ‘금수저’들이 선호하는 부서 중 하나가 주요 증권사 리서치센터다. 산업과 기업을 분석하는 안목과 함께 금융에 대한 통찰력도 키울 수 있어 경영수업을 시키려는 유력 인사의 자제들이 유독 많이 거쳐간다. 특히 증권사 수익에 큰 영향을 미치는 주요 연기금, 자산운용사, 투자자문사, 대기업 최고위 임원의 자녀들은 리서치센터 인턴 등의 형태로 금융권 경력을 쌓는 경우가 태반이다.

금융이 네트워크에 기반을 둔 산업이라는 점도 무시할 수 없는 요인이다. 특히 IB나 PE산업군에서는 탁월한 배경을 갖춘 유력 가문의 ‘주니어’들이 유독 많다. 이들 산업군에서는 핵심 인맥과 고급 정보에 대한 접근성이 성패를 가르는 핵심 요소다. 2014년 말 삼성-한화 간 방산 빅딜이 대표적인 경우다. 당시 방위사업 경쟁력 강화를 고민하던 한화 측은 JP모건이 삼성그룹 미래전략실과 삼성SDS 상장건을 다룬다는 정보를 알게 됐고, JP모건을 통해 삼성 측에 방위사업 매각을 제안하면서 빅딜의 서막이 올랐다.

대형 증권사 IB부서장은 “투자처 물색, 딜 소싱, 펀드자금 모집, 기업 경영, 투자 회수 등 전 과정에서 데이터 분석 능력 못지않게 인적 네트워크가 필수적으로 뒷받침돼야 한다. 부친이나 가문의 후광에서 비롯된 인맥이 있다면 초기 정보 수집이나 대형 투자자를 대상으로 펀드레이징을 할 때 한발 앞서가는 것이 사실이다”라고 촌평했다.

또 다른 PE부서 팀장은 “모 대형 건설사 오너의 장남이 3~4년 근무한 적 있었는데 당시 함께 근무하던 일부 직원이 해당 건설사 기획부서 차부장급으로 통째로 옮겨갔다. 회사 차원에서는 단기적으로 인력 손실이기도 했지만 중장기적으로는 관련 건설사와 관계가 더욱 돈독해져 회사채 발행에서 우선순위를 갖는 등 긍정적인 측면도 적잖았다”고 보탰다.

금융권 투자처 갈수록 세분화

▶전문성 갖춘 ‘비(非)금수저’ 주목

그러나 ‘금수저’들이 하나같이 탁월한 성과를 내며 승승장구하는 것은 결코 아니다. 일부 유력 인사 자제는 부적절한 언행으로 구설수에 휘말리기도 한다. 금융투자업계 관계자는 “모 금융지주 회장 자녀가 계열 증권사에서 경영수업을 받은 적이 있는데 의도치 않게 여러 차례 구설수에 올랐다. 대학 전공도 금융과는 거리가 멀어 MBA 경력 쌓기용으로 회사생활을 이용한다는 인상이 강했다”고 털어놨다.

국내 금융그룹 회장 자녀와 함께 근무했던 금융컨설팅업계 관계자 얘기도 비슷하다. 이 관계자는 “금수저일수록 지켜보는 눈이 많고, 그를 대하는 기존 구성원도 위화감을 느낄 때가 많다. 몇 년 전 유력 금융그룹 회장 딸이 근무한 적 있었는데 사내 간부들에게 인사를 잘 하지 않아 평소 품행이나 언행에서 좋은 평가를 받지는 못했다”고 귀띔했다.

앞으로는 화려한 배경을 갖춘 ‘주니어’뿐 아니라 전문성으로 무장한 ‘비(非)금수저’들의 활약이 더욱 두드러질 것이란 관측도 나온다. 무엇보다 인맥이 핵심 요소인 IB나 PE산업에서 덩치 큰 M&A가 줄어든 대신 규모가 작은 외식업이나 프랜차이즈 산업, 바이오 등으로 PEF의 투자처가 갈수록 소형화·세분화되는 추세가 뚜렷하다. 이런 흐름과 궤를 같이해 최근엔 관련 산업에서 전문성으로 무장한 인물들이 금융권으로 와 맹활약하는 경우가 늘고 있다. 한 예로 글로벌 PEF 어피니티의 한국대표인 박영택 부회장은 삼성그룹 재무팀 출신이며 IT나 바이오벤처 등 높은 수준의 기술을 이해할 수 있는 공학, 생명과학 전문가들이 해당 분야 PEF에 주도적으로 참여하는 경우도 있다.

한 PE 대표는 “유력 인사나 가문을 배경으로 대표가 이끄는 PE 중 최근 경기 침체로 어려움을 겪는 곳도 적잖다. 투자처나 사업이 갈수록 세분화, 전문화되는 추세가 뚜렷해 앞으로는 해당 업종에서 경험을 쌓은 금융 전문가들의 선호도가 더욱 올라갈 것으로 본다”고 내다봤다.

‘금수저’들이 선호하는 학교는 어디

고려대 출신 두각…해외 MBA로 똘똘 뭉쳐

금융권 금수저들은 저마다 얽히고설킨 학맥으로 네트워크를 적극 활용한다. 이들은 대부분 SKY대를 나와 해외에서 MBA를 받았다.

임석정 CVC캐피탈 한국회장이 인맥으론 단연 선두로 평가받는다. 임 회장은 금호아시아나, 한화, OCI, KCC, 삼성 등 주요 그룹 오너와 직접 대면할 수 있는 몇 안 되는 IB뱅커로 통한다. 특히 정몽진 KCC 회장과는 각별한 사이로 잘 알려져 있다. 정 회장과 임 회장은 고려대, 조지워싱턴대 MBA 동창이다. 2012년 삼성에버랜드 지분 17%가 시장에 매물로 나왔을 때 KCC의 투자를 중개해 3년 만에 약 2조원의 차익을 안겨준 장본인이 바로 임 회장이다.

이학수 전 삼성그룹 부회장 장남인 이상훈 모건스탠리PE 대표와 차남인 이상호 글랜우드PE 대표는 모두 고려대 출신이다. 이상훈 대표는 MIT에서, 이상호 대표는 컬럼비아대에서 각각 MBA를 받았다. 재계 오너 일가 중에선 컬럼비아대에서 MBA 과정을 밟은 신동빈 롯데그룹 회장이 모교에 대한 각별한 애정을 갖고 있는 것으로 전해진다.

시카고대 출신도 곳곳에 퍼져 있다. 시카고 MBA를 나온 윤영각 전 삼정KPMG 회장은 박태준 전 포스코 명예회장의 맏사위로 김병주 MBK파트너스 회장과는 동서 사이다. 금융권에선 박진회 한국씨티은행장과 이남우 전 메릴린치증권 전무 등이 시카고대 출신이다. 재계 오너가 중에선 구본준 LG그룹 부회장, 최태원 SK그룹 회장 등이 시카고대 동문이다. 특히 최 회장은 시카고대 한국동문회장직을 맡을 정도로 모교에 대한 애정이 남다른 것으로 유명하다.

유럽의 명문 런던비즈니스스쿨(LBS) 출신도 꽤 된다. LBS는 학부 없이 경영학에 특화된 대학원 중심 대학. 대원외고를 나온 윤신원 모건스탠리PE 이사는 LBS에서 재무학 석사(MIF)를 땄다. 최신원 SKC 회장 아들 최성환 상무와 임상민 대상그룹 상무도 LBS 동문이다. 오너 일가는 아니지만 김순택 전 삼성그룹 부회장 아들도 LBS를 나왔다.

해외에서 학부를 나온 경우도 많다. 김병주 회장은 하버포드칼리지 영문학과를 나와 하버드대 경영대학원에서 MBA를 받았다. 예일대 경제학과를 나온 한상원 한앤컴퍼니 대표도 하버드 MBA 동문이다. 구본웅 포메이션8파트너스 대표는 서부의 명문 스탠퍼드대에서 학·석사를 받았고, 윤관 블루런벤처스 대표 역시 스탠퍼드대 학부를 졸업했다.

[배준희 기자 bjh0413@mk.co.kr / 일러스트 : 정윤정]

[본 기사는 매경이코노미 제1871호 (2016.08.17~08.23일자) 기사입니다]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

'정보' 카테고리의 다른 글

| 유산균을 매일 먹을 때 생기는 몸의 변화 (0) | 2016.09.08 |

|---|---|

| 내 여드름은 왜 턱에만 날까? (0) | 2016.08.22 |

| [취재파일] "스마트폰 바꾸지 마세요".."습관을 바꾸세요" (0) | 2016.08.01 |

| 미래 먹거리 ‘AR’…국내 현주소는? (0) | 2016.07.15 |

| [포켓몬고 광풍]현실이 된 증강현실.."AR 시장 규모 2020년 137조원" (0) | 2016.07.14 |